Las formas de abordaje al fenómeno del nomadismo han

cambiado a lo largo de la historia según la perspectiva y contextos de sus

observadores, pasando de ser una práctica tribal a una categoría conceptual de

análisis más amplia. Desde su demonización barbárica, hasta el estudio

antropológico de los pueblos pastoriles y cazadores, en nuestros días el

nomadismo se concibe como una práctica cercana que define modos de vida,

movimientos sociales, artísticos, laborales, migratorios, etc. Alguno de los

primeros aportes que llevaron al nomadismo del exotismo a lo cotidiano, fueron

las críticas de Pierre Clastres a la visión según la cual las sociedades

estatales o jerárquicas son más desarrolladas que las sociedades primitivas. Para

Clastres lo que dio lugar a las metrópolis, en realidad, no fue el paso del

nomadismo al sedentarismo, como se había sostenido hasta entonces, sino: “la

revolución política, esa aparición misteriosa, irreversible, mortal para las

sociedades primitivas que conocemos con el nombre de Estado” (Clastres 1978). Esta

visión de la sociedad, sin jerarquías ni poderes políticos centrales hará que

el concepto de “nomadismo” se desarrolle en un territorio absolutamente

nuevo: el territorio de la “resistencia”. Para Deleuze y Guattari una de las

tareas fundamentales del Estado es la de “estriar el espacio”, es

decir, marcar los límites del territorio y controlar las emigraciones, los

actos disidentes, las pequeñas rebeliones. Como fuerza contrapuesta y

antagónica irrumpe la máquina de guerra nómada, que se mueve sobre un espacio

abierto y liso (Deleuze, Guattari 2004).

Así como el nomadismo despliega sus maquinas de

resistencia hacia lo sedentario, el Estado se apropia de su poder de invención

a partir de un conjunto de dispositivos de servidumbre maquínica (técnica,

social, comunicativa, etc) y a la vez un conjunto de dispositivos de sujeción

social (roles, funciones, representaciones, etc). De esta manera, se amplían las

categorías de análisis del capitalismo contemporáneo pasando de ser un “modo de

producción” a un complejo sistema de control social. “Estamos bajo la

servidumbre a una máquina en tanto constituimos una pieza, uno de los elementos

que le permiten funcionar. Estamos sujetos a la máquina en tanto somos sus

usuarios, en la media en que somos los sujetos de acción de los que ella se

sirve” (Lazzarato 2008).

La movilidad del nómade

no es necesariamente física, sino una forma de plantarse frente a la realidad. De

esta manera, la vivienda del siglo XXI surge como una máquina para la

resistencia, desde donde sus usuarios se enfrentan a los dispositivos de

sujeción social en función de sus propias necesidades. Si bien las redes del

ciberespacio permiten acceder al trabajo desde un lugar abstracto (freelancers,

nómadas virtuales, etc), es el espacio físico el que permite generar el

sustento material para no depender de la asalarización (huertas, agricultura,

ganadería doméstica, etc). De esta manera la propuesta pretende complementar

ambos espacios: el abstracto y el físico. Se trata de “huir, pero mientras se

huye, buscar un arma” (Deleuze, Parnet 1980). El nómade se adueña de su territorio

para resistir negociando entre la subordinación y la resistencia a los modelos

del desarrollo.

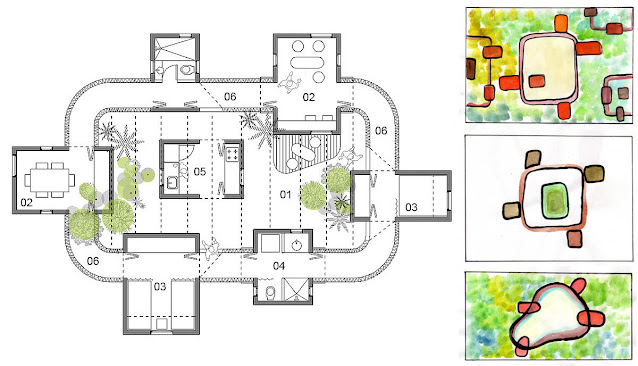

Para eso planteamos una

serie de unidades capaces de apropiarse del paisaje para valerse de sus

recursos. Como cajas dispuestas sobre un campo, estos dispositivos habitables se

amoldan a cualquier preexistencia y necesidad. Ya sea en torno a un patio o en forma

disgregada los módulos no pretenden innovar en su carácter funcional, sino en

la forma en que ellos se combinan para configurar espacios y formas

relacionales. Su complemento es con la tierra que ocupan y de la cual se valen.

Su vínculo es a través de capas. Un sistema de pieles plegables e impermeables

comunicaran las unidades.

La casa del siglo XXI

surge como una máquina de resistencia nomádica para la práctica de economías

independientes. Algunos de sus enunciados podrían resumirse en:

1- Casa apoyada: sin cimientos que la aten al suelo, en caso de necesidad la casa estará siempre disponible para su traslado. Tampoco tendrá cañerías que la sometan a la disponibilidad de los servicios. Se utilizarán baños secos y métodos de reutilización de aguas grises. Su energía será abastecida a partir de sistemas pasivos eólicos, hídricos o solares (según disponibilidades en relación a su ubicación). Todo será reutilizable y nada despreciado, contribuyendo al funcionamiento de la maquinaria autosuficiente.

2- Casa de pieles: la

arquitectura como sistema de pieles que envuelven el cuerpo humano en la

búsqueda de confort térmico y refugio.

3- Casa dinámica: capaz

de crecer en el tiempo absorbiendo y adaptándose a las dinámicas de la familia.

Su capacidad de expansión surge como una forma de apropiación, basada en las

posibilidades de sus usuarios.

4- Casa como soporte

tecnológico: la casa no está determinada espacialmente en función de sus

servicios (cocina, baños, etc). Los mismos se agregan o se sacan en función de

la necesidad nomádica requerida.

5- Casa como unidad

biológica: la casa cumplirá un eslabón más dentro del sistema ambiental en la

cual se inserta.

El nomadismo se fundamenta como estrategia de resistencia, solo si logra cerrar el círculo de sus necesidades en forma alternativa a los valores con los cuales los mecanismos de sujeción social nos inducen hacia sus sistemas de dependencia (consumo, división del trabajo, etc). De esta forma la casa surge como maquina nomádica capaz de producir, contemplar, actualizarse, mutar, moverse, independizarse, reciclarse, fusionarse...

Las ciudades, como

grandes centros de consumo, son funcionales a los intereses del capital

(división del trabajo, oferta-demanda, etc). Mientras que la capacidad de

autosubsistencia de los ámbitos rurales, les permite estructurarse bajo

sistemas económicos alternativos (reciprocidad, autoconsumo, trabajo

comunitario, etc). En una prima la reproducción del capital, mientras que en la

otra la reproducción social. Desde el campo a la ciudad, el nomadismo surge

como un movimiento de resistencia a las políticas homogeneizantes en la cual se

inscriben muchos los modelos del desarrollo y sus diseños urbanizantes. Sus

máquinas de guerra operan y se mueven exteriormente al aparato burocrático,

rompiendo con esos elementos de estandarización y codificación. Así surgen las

mingas, los ayllus, el trabajo comunitario, el buen vivir (suma qamaña o sumak

kausay), los proyectos cooperativos, las universidades campesinas, la

experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata que siempre perdurara y toda forma

de organización alternativa capaz de manifestar la exigencia de una democracia directa,

no basada ya en la representatividad, sino en la auto-organización y

autogestión de nuestras vidas. La casa aparece dentro de este contexto, como un

refugio desde el cual alcanzar esta independencia.

_CLASTRES, Pierre

(1978): “La sociedad contra el Estado”. Monte Ávila Editores.

Caracas.

_DELEUZE, Gilles; Félix

Guattari (2004): “Tratado de nomadología: la máquina de guerra”. En: Mil

mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Editorial PRE-TEXTOS. Valencia,

España.

_DELEUZE, Gilles y

Claire Parnet (1980): “Diálogos”. Traducción: José Vázquez. Editorial

Pretextos. Valencia, España.

_FERNANDES, Bernardo

Mançano (2010): “Acerca de la tipología de los territorios”. En: Defensa

comunitaria del territorio en la zona central de México: enfoques teóricos y

análisis de experiencias. Coyoacan: Juan Pablos, p. 57-76.

_FRAMPTON, Kenneth

(1983): “Hacia un regionalismo Crítico: Seis puntos para una arquitectura de

resistencia”. En Perspecta: The Yale Architectural Journal 20.

_INGOLD, Tim (1990):

”Sociedad, naturaleza y el concepto de tecnología”. Archaeological Review from

Cambridge 9 (1): 5-17. Traducción: Andrés Laguens.

_LAZZARATO, Maurizzio

(2008): “Postfacio”. En: “Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como

movimiento social”. Gerald Rauning. Traducción de Marcelo Expósito. Editorial

Traficantes de Sueños. Madrid, España.

_RAUNING, Gerald

(2008): “Mil máquinas. Breve filosofía de las máquinas como movimiento social”.

Traducción de Marcelo Expósito. Editorial Traficantes de Sueños. Madrid,

España.

_RHEINGOLD, Howard

(2004): “Multitudes inteligentes. La próxima revolución social (Smart Mobs)”.

Traducción: Marta Pino Moreno. Editorial Gedisa. Barcelona, España.

Título:

Aspectos nomádicos de habitar contemporáneo: Habitando pieles.

Concurso:

“UNACASA Habitar Contemporánea”. Finalista.

Promotores: Julián Arostegui,

promotor / Luis Fernando Cagliari, director / Lorena Piovano, directora.

Organizadores: Bisman

Ediciones: Hernán Bisman, edición general y dirección museográfica / Pablo

Engelman, edición adjunta y co-dirección museográfica / Diego Pinilla Amaya,

jefe de arte / Juan Sabarrayrouse, diseño gráfico / Juan Manuel Sierra,

secretaría de redacción. // Diseño De Imagen Y Sonido, Mil Studio / Diseño Web,

Estudio Jungla.

Idea y dirección general: Daniel

Silberfaden.

Web: https://arqa.com/actualidad/noticias/unacasa.html

Proyecto:

XhARA (Joaquín Trillo)

Imágenes:

XhARA (www.xhara.com.ar)

Dibujos:

Silvia Quintana

Superficie:

50 m²

Año:

2015-2016

XhARA

www.xhara.com.ar

infoxhara@gmail.com

Quebrada de

Humahuaca (Jujuy, Argentina)